さまざまなモノやサービスは、所有するのではなく、サブスクしたりシェアしたりする文化が広まっている。自動車についても同じ。「ライドシェア」と呼ばれる、自動車を相乗りするサービスが世界中で普及しています。

日本でも、一般ドライバーが自家用車を使って有償で利用客を運ぶことが、2024年に「自家用車活用事業(日本版ライドシェア)」として制度化され、4月1日から限定的に解禁となりました。新たな移動手段として、利用客、自治体、事業者、そしてライドシェアのドライバーを副業で始めたい方から注目を集めています。

そこで今回は、ライドシェアとは何なのか、日本版ライドシェアの特徴や現状、そのメリット・デメリットを詳しく解説します。

企業がライドシェア事業に新規参入するためのポイント、そしてライドシェアドライバーになるために知っておきたいこともご紹介しますので、興味がある方はぜひ最後までお読みください。

ライドシェア(rideshare)は、その名の通り「Ride(乗る)」を「Share(共有)」することで、直訳で言うと、「乗り合い」または「相乗り」になります。

もともと海外発ライドシェアは、3種類に分けられます。

カープール型

TCNサービス型

タクシー「相乗りサービス」

それぞれの説明は下表をご覧ください。

日本版ライドシェアはどちらかと言うと「TCNサービス型」に近いが、後述のように、海外のライドシェアと異なる点があります。

また、ライドシェアとタクシー「相乗りサービス」は少し似ていますが、その違いも後ほど説明します。

日本版ライドシェアの特徴や現状

日本版ライドシェアは主に以下の5つの特徴を持っています。

運行主体がタクシー事業者に限定

地域および時間帯に制限がある

タクシーと同額でキャッシュレス決済のみ

ドライバーになるための条件がある

ライドシェアを示す専用表示がある

それぞれについて詳しく説明します。

運行主体がタクシー業者に限定

まず、プラットフォーム事業者または個人による運行が認められる海外と異なり、日本では国土交通省の認可を受けたタクシー業者だけがライドシェアを運行できます。

タクシー会社の運転者不足を補うために解禁となった日本版ライドシェアの大きな特徴の1つと言えます。

仕組みとしては、意向のある事業者が地域の運輸局に申請する(許可申請書)。国土交通省の公開情報によれば、2024年11月末時点で、全国の大都市部(12地域)におけるライドシェア事業者数は418社です。

インバウンド(訪日外国人観光客)のさらなる増加や、2025年の大阪・関西万博開催などを受けて、バス・鉄道事業者を対象に参入要件を緩和する動きも出ているが、2025年2月時点で、日本でライドシェアを運行できるのは、タクシー事業者に限定されます。

地域および時間帯に制限がある

次に、日本版ライドシェアの運行が認められている地域や時間帯に制限があります。

2024年4月の解禁当初は、以下の大都市部(4地域)のみが対象でした。

東京都:23区、東京都武蔵野市、三鷹市

神奈川県:横浜市、川崎市、横須賀市など

愛知県:名古屋市、瀬戸市、日進市など

京都府:京都市、宇治市、長岡京市など

5月以降は、札幌市や仙台市、大阪市など、徐々に認可地域が広がり、2024年12月時点では、全都道府県で各1か所以上導入されていると言われている。

一方で、運行できる時間帯について、地域ごとにタクシーが不足する時間帯のみ運行が認められています。たとえば、東京都の場合は、以下の時間帯のみ運行可能です。

月~金曜日の7時~10時台

金~土曜日の16時~19時台

土曜日の0時~4時台

日曜日の10時~13時台

認可地域や運行可能時間帯が随時更新されるので、国土交通省のページで常に最新情報を得るようにしましょう。

タクシーと同額でキャッシュレス決済のみ

日本版ライドシェアは、原則としてタクシーと同じ料金の仕組みを採用している。

利用客が「GO」や「S-RIDE」などのスマートフォンアプリで入力した乗車地や乗車時間などの条件が、ライドシェアのドライバーとの間でマッチングした場合、ドライバーが乗車地に迎えにくるという形になっている。道端に停まっているタクシーに声をかけたり、空車状態で走っているタクシーに手を挙げて停まってもらうような乗車方法はできません。

なお、料金メーターがない自家用車を利用するため、運賃は乗車前に決まる。支払いは、アプリでのキャッシュレス決済のみ対応。利用客は事前にクレジットカードや電子マネーなどの決済手段を準備しておく必要があります。

ドライバーになるための条件がある

ライドシェアのドライバーは、国土交通省認可のライドシェア事業者が採用します。

ドライバーになるには、普通免許である第一種運転免許を取得してから1年以上経過していること。そして、過去2年間無事故・免許停止などの行政処分がないことが必要とされています。業者によっては研修や講習への参加も求められるため、事前に確認することをおすすめします。詳しくは後述の内容をご参照ください。

ライドシェアを示す専用表示がある

ライドシェア事業を行っている自動車とそうでない自動車を見分けるため、ライドシェア事業を行う際は、自動車の外部にステッカーを貼ったり、表示灯を設置する必要があります。

また、タクシー会社は運転免許証の有効期限や作成年月日が記載された運転者証明をライドシェアドライバーに対して発行します。ライドシェアドライバーは、運行中必ずその証明書を携帯しなければいけません。

ライドシェアと相乗りタクシーの比較

以上、日本版ライドシェアの特徴を紹介しました。ライドシェアは、タクシーの「相乗りサービス」と混同されやすいが、両者の比較は下表を参照してください。

ライドシェアのメリット

ライドシェアは、利用客はもちろん、ドライバーやタクシー事業者にとって多くのメリットがあります。以下ではそれぞれを解説します。

利用客側のメリット

地域に住む人や観光客など利用客にとって、ライドシェアのメリットは何といっても利便性が上がること。

東京都や京都府市内などの都市部や観光地では、タクシー不足で困るケースが少なくない。そこで、スマートフォンアプリから簡単に予約できるライドシェアがあれば、移動の選択肢も広がります。

公共交通インフラがあまり発展していないような地域でも、ライドシェアによって、長距離の移動を実現します。

支払いはキャッシュレスなので、現金がなくても安心。また、乗車前に運賃が決まるので、目的地に到着するまでいくら請求されるのかわからないタクシーと比べると、料金トラブルが起きにくいかもしれません。

出発地や目的地を事前に入力すればオッケーなので、日本語が通じない外国人旅行者は、ドライバーは直接会話を交わさずともスムーズに目的地に着けます。

ドライバー側のメリット

ライドシェアドライバーにとって、自分の自家用車を運転するだけで収入が得られるメリットがあります。

自家用車や普通免許さえあればオッケーなので、副業として始めるハードルが低いと言えます。

自分のライフスタイルに合わせて柔軟に働けるため、他の仕事や家庭の都合に合わせやすいです。ただし、後述のように、日本版ライドシェアは限定解禁なので、ドライバーの働く場所や時間に制限があります。

相場時給は1,400円前後(2024年12月時点)で、本業とは別の収入源を確保することができます。

事業者側のメリット

タクシー業者にとって、ライドシェア事業を運行することで、以下のメリットが期待できます。

高齢化で現役を引退する運転手が増えていること、運転手の確保が困難であること、そして2024年問題(2024年4月1日より運転手の時間外労働が960時間までに制限)などの要因が複合的に作用し、タクシー業界は深刻な人手不足に直面しているが、ライドシェアの導入によって、業界の変化に適応したビジネスモデルを構築することが可能になります。

ドライバーが自家用車を使用するため、新たに車両を購入する負担を軽減できます。

義務化されている自動点呼システム等の管理ツールの導入によって、会社全体のDX推進のきっかけになるかもしれません。

ライドシェアのデメリット

ライドシェアは便利な反面、問題点があることも事実です。利用者、ドライバーそして業者の立場に焦点を当ててそれぞれ解説します。

利用客側のデメリット

ライドシェアの利用客にとって、以下のようなデメリットや問題点があげられます。

もっとも懸念されているのが、安全面。ライドシェアでは、一般ドライバーも運転しますが、運転テクニックには差があるもの。タクシードライバーやトラックドライバーのように専門的な知識がないことも考えられるため、安全面が不安視されています。

ライドシェアのドライバーは、接遇に関するトレーニングを受けていない場合が多く、接遇態度にばらつきがある。トラブルが発生した際に、適切な対応をしないドライバーがいると、乗客が不安を感じることがあります。

車両の整備状態や安全性が不明な場合、利用者が安心して乗車できず、特に長距離移動時に不安が大きくなる。

タクシーに乗車しているときに交通事故が発生した場合なら、タクシー会社が加入している保険から補償を受けられます。しかし、ライドシェアの場合、ドライバー個人が加入している保険から補償を受けるのが一般的です。そのため、保険の契約内容によっては補償を受けられないケースもあります。

ドライバー側のデメリット

ドライバーにとって、ライドシェアは柔軟な働き方を提供する一方で、以下のようなデメリットや問題点が指摘されています。

働く場所や時間が制限され、自由な働き方が難しい。ライドシェアのドライバーは、自分のライフスタイルに合わせて柔軟に働けるものの、「完全自由」とは言えない。

日本版ライドシェアはタクシーが不足している地域や時間帯での運行のみ認められているため、ドライバーの勤務時間も限られます。また、ドライバーの活動は週に1〜5日勤務、勤務時間は1日4時間、週20時間未満に定められている。これらに制限により、安定的に稼ぐことが難しく、副業程度の収入しか期待できないという点は要注意。

ドライバーはタクシー会社の指示に従って移動する必要があり、自分で営業場所を選ぶことが難しい。

不特定多数の乗客を乗せるため、安全面でのリスクが伴う。特に夜間や人通りの少ない場所での営業時に不安が大きくなる。

事業者側のデメリット

ライドシェア事業を運行する事業者にとって、ドライバーの安全管理や効率的な運営を実現するためには初期投資や運用コストがかかります。

ライドシェアドライバーになるには

交通事業者が新規参入のポイント

先述のとおり、日本版ライドシェアの大きな特徴は、タクシー事業者が運行を管理すること。

タクシー会社の運転者不足を補うという位置づけから、タクシー事業者は、通常のタクシーと同じ水準のサービスを提供することが求められている。そして、ドライバーの審査・採用・研修、保険加入、運行管理などの責任を担っている。

安心・安全なライドシェアを実現するために、ライドシェア事業者は以下のことを義務化されています。

ドライバー審査

保険加入

運行管理

それぞれご説明します。

ドライバー審査

ライドシェアのドライバーは、第一種運転免許を保有していることが必須条件。そのため、ドライバーが免許停止になっていないかなどを確認する必要があり、そのほか保険加入や過去の交通違反歴および事故歴なども確認しなければいけません。

また、タクシー会社は、採用したドライバーに対して、タクシードライバーと同じような研修や勤務時間の管理をおこなう義務があります。

保険加入

保険加入は、ライドシェア業者にとって重要な責任であり、利用者の信頼を得るためにも不可欠です。適切な保険があることで、万が一の事故やトラブルに対処できる体制が整います。

具体的には、通常のタクシーと同等の任意保険(対人8,000万円以上及び対物200万円以上)への加入が求められています。

運行管理

運行管理義務は、ライドシェア業者が、ドライバーや車両の運行を適切に管理し、安全で効率的なサービスを提供するための責任。具体的には、遠隔点呼・自動点呼の実施、点呼時におけるアルコール検知器の使用が義務化されています。

まず、何といっても、アルコールチェックを徹底しなければなりません。

また、通常のタクシーと同じく、乗車前や乗車後に点呼をおこない、ドライバーの健康状態を把握する必要もあります。

さらに、運行中でもすぐにドライバーと連絡が取れるように、コミュニケーションツールの導入も大切。

Lark 自動点呼の紹介

管理するドライバーの人数が多いほど、アルコールチェックや点呼記録などのデータを正しく管理することが重要ですが、紙などで記録されたデータを、人間の目で確認し続けるのは人件費が多くかかりすぎるだけではなく、見誤る不安要素もあります。

そこで導入したいのが、管理ツール。

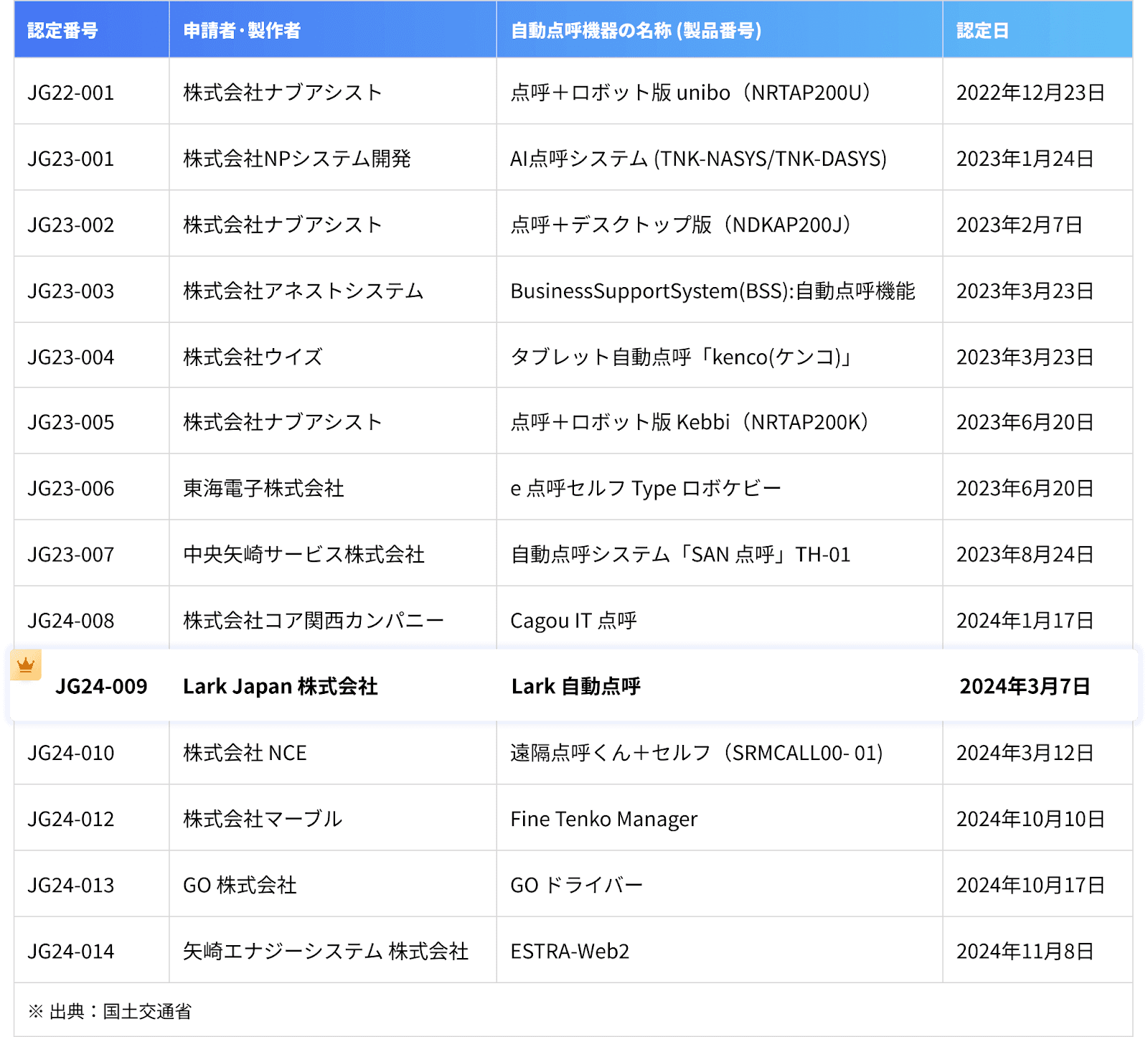

まず、ライドシェアの運行に欠かせない自動点呼機器について、国土交通省によって機器認定制度が創設されている。2024年12月時点で、合計14の機器が認定を受けている。

認定済みの製品のうち、「Lark 自動点呼(JG24-009)」は、スマートフォンを用いて、点呼業務をスムーズに実施できる製品です。

「Lark 自動点呼」により、運送事業者は対面点呼・遠隔点呼・乗務後自動点呼のいずれの点呼も実施可能となります。最大の特徴としては、高機能グループウェアの Lark のプラグインとして提供されることです。「Lark 自動点呼」を導入することで、運送事業者はチャットやカレンダー、ストレージ、Wikiなどを利用することができ、広範囲に業務DXを推進することができます。その他の「Lark 自動点呼」の特徴は以下のようになります。

高機能グループウェアLarkのプラグインとして提供される

フルクラウドシステムで管理者は常時データにアクセス可能

最小限の必要機材で、事業者の導入コストを最小限に抑える

自動点呼を含む Lark の諸機能は、個別で使用することも、組み合わせて使うこともできます。例えば、「自動点呼」と「チャット」を連携させることで、点呼の結果をメッセージで即座に共有できます。また、「自動点呼」とスプレッドシート機能を併用することで、従来の紙ベースの点呼記録をデジタル化でき、運行管理者の労働時間も削減できるでしょう。

三和交通や山口第一交通、沖東交通グループ、株式会社未来都、互信ホールディングス株式会社など、多くの企業が導入済みです。興味のある方はぜひ下記リンクよりご確認ください。